桐城历史悠久,文风昌盛。桐城文化和桐城精神重要见证的桐城文庙、六尺巷尽人皆知,起源于宋,崛起于明,鼎盛于清,以“桐城派”为代表的桐城文化更是著称天下。12月2日,人文学院退休支部一行27人前往桐城开展主题党日活动。

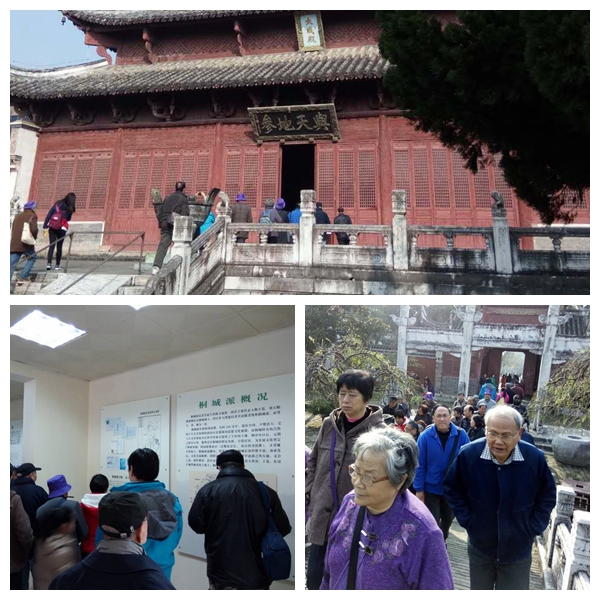

到达桐城,第一站来到桐城文庙。桐城文庙位于桐城市老城区的广场北端,此庙系悠久丰厚的桐城文化的标志,饮誉海内外的“桐城派”的象征,古代寺庙建筑的经典,江淮之际一颗熠熠生辉的明珠。据《安庆府志》、《桐城县志》,文庙原在县城东郊外,始建于元延祐初年(公元1314年),元末毁于兵火。明洪武初移建于今址。后因屡遭兵火与风雨侵蚀,明清两代修葺19次。如今整修一新的文庙,仍然格局堂皇、古朴典雅。主要建筑有门楼、宫墙、泮池、泮桥(又名状元桥)、大成门、崇圣祠、土神祠、东西长庑等。占地总面积达3200平方米。主次建筑,错落有致,浑然一体,好似一组凝固的优美乐章。门楼正鎏金“文庙”二字,系赵朴初先生题书。

文庙内设有桐城市博物馆和严凤英艺术生涯陈列室。我们参观了严凤英艺术生涯陈列室。陈列室以“黄梅戏塑造了严凤英,严凤英发展了黄梅戏”为主题,通过五百余幅珍贵照片,上百件实物、资料和音像,全面介绍了严风英从唱草台戏走向黄梅戏大舞台的不平凡的艺术生涯,展示了严凤英在黄梅戏艺苑里的辉煌成就。大家深深感到“文变染乎世情,兴废系呼时序”。

“以史为鉴,可以知兴替;以人为鉴,可以明得失”,参观的第二站是众人皆知的六尺巷。六尺巷位于桐城城区,东起西后街巷,西抵百子堂,巷南为宰相府,巷北为吴氏宅,由“懿德流芳”牌坊、诗画照壁、曲廊、六尺巷、“礼让”牌坊等景点组成。据姚永朴《旧闻随笔》和《桐城县志略》记载:老宰相张文端公(即清康熙文华大学士张英)居宅旁有块隙地,邻家吴氏越用之。家人驰书于都,公批诗于后寄归,诗云“一纸书来只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹在,不见当年秦始皇。”家人得书,遂退让三尺,吴氏闻之感其义,亦退让三尺,故六尺巷遂以为名焉。六尺巷的故事流传甚广,1956年,毛泽东主席会见苏联驻华大使尤金,在谈到如何正确看待和处理两国关系时,特地引用此诗;吴仪、盛华仁、唐家璇都曾来此参观,唐家璇在参观后欣然题词:“桐城六尺巷,和谐美名扬”。

午饭后,最后一站抵达孔城老街。孔城老街座落于安徽省历史文化名镇孔城镇境内,距桐城市12公里。孔城老街已有1800多年历史,明清期,孔城老街作为连接巢湖地区和长江地区的重要水运码头日益繁荣,太平天国时期,孔城遭到破坏,但不久即恢复,现有老街即太平天国以后建设的。老街绵延数里,分为十甲。每甲之间有闸门隔挡。南北走向,呈“S”形,地势南低北高,一条主街,两条横街,另有三巷一弄。总长约3公里,街道宽度为3米左右,街、巷、弄路面均为麻石所铺,总面积17万平方米。店铺房舍皆为青砖灰瓦,多具飞檐翘角,木镂花窗,栉次鳞比,颇具江南水乡特色。

一天内容丰富的活动很快结束,老同志们兴趣盎然,感慨万千,正是“展示了阳光心态,体验了美好生活,畅谈发展变化”。

(人文学院退休支部)